경계를 넘는 작가들

1호

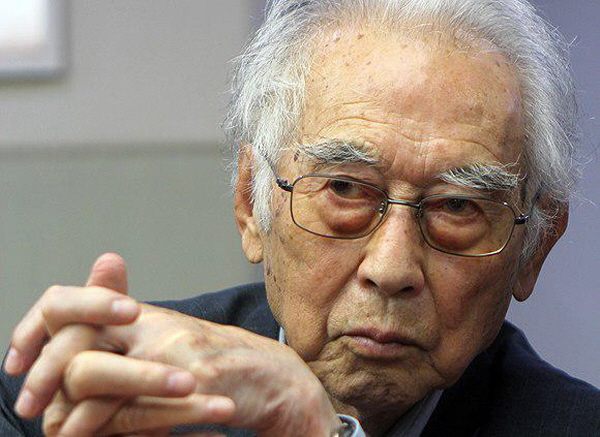

김석범 - 역사의 아이러니를 딛고 선 세계문학의 새 경지

김환기

김석범(金石範, 본명 愼洋根, 1925∼ )은 일본 오사카 태생의 재일 코리안 소설가다. 그는 14세(1939) 때 처음 조국을 찾고 1943년 제주도의 숙모 집과 관음사에서 한글을 익힌다. 1945년 제주도에서 징병검사를 거쳐 서울 선학원에 머무른 적이 있고, 해방 이후 1946년 1월 신생 조국 건설에 참여하기 위해 서울로 오지만, 1946년 여름 일본으로 밀항해 1988년 11월 방한 때까지 42년간 조국을 찾지 못한다. 김석범에게 고향 제주도는 ‘고향 의식’과 ‘자아 형성의 핵’을 이루는 공간으로 자리매김한다. 제주도에서 처음으로 “험준하고 아름다운 한라산과 풍요로운 감푸른(紺碧) 바다가 펼쳐지는 웅장한 자연의 자태”에 압도당한 김석범은 지난날 ‘황국’ 소년으로 존재했던 자신의 내부 세계를 부숴버리고 “작은 민족주의자”로 눈뜨게 된다(김석범의 『말의 주박』). 그리고 “섬 전체가 학살된 인간의 시체를 쪼아먹는 까마귀 떼가 날뛰는 곳”임을 인지하면서 김석범은 평생을 ‘역사와 기억’의 관점에서 ‘제주 4·3’과 해방 정국의 혼란상을 그려낸다.

1951년 교토대학 문학부(미학 미술사, 졸업논문 「예술과 이데올로기」)를 졸업한 김석범은 첫 작품 「간수 박서방」(1957)에 이어 같은 해 「까마귀의 죽음」을 내놓으며 작가로서 존재감을 알린다. 대표작으로는 「만덕유령기담」, 「사기꾼」, 「1945년 여름」, 「왕생이문」, 「유명의 초상」, 「가위 눌린 세월」, 「허몽담」, 「유방 없는 여자」, 「작렬하는 어둠」, 「고향」, 『바다 속에서 땅 속에서』, 『화산도』, 『만월』 등이 있다. 특히 장편 서사 『화산도』는 제주도를 중심으로 한 해방 정국의 좌우/남북의 정치 이데올로기를 비롯해 미군정과 군경의 움직임, 일제강점기의 친일파와 제주도의 역사·민속·문화·지리 등을 구체적으로 그려낸다. ‘제주 4·3사건’을 둘러싼 3·1절 기념 행사부터 4·28 평화협상, 오라리 방화 사건, 민간인 학살, 초토화 작전, 여수순천 반란 사건, 유엔의 단독 선거 결정, 남북 분단, 소련-북한-남로당의 움직임, 5·10 총선거의 비리·부조리 등도 구체적으로 형상화한다. 물론 『화산도』는 제주도를 중심으로 역사성, 지역성, 정치성으로 읽히는 타자화된 제주도와 제주도민의 정서, 재일 조선인 사회와의 관계성, 육지와의 연계성, 봉건적인 가치관, 자유연애와 결혼관까지 얽어내고 있다는 점이 특징적이다. 말하자면 『화산도』는 ‘제주 4·3’을 중심으로 해방 정국의 시대적 혼란상을 총체적으로 얽어냈다는 점에서 ‘제주 4·3 문학의 꽃’이며 한국 현대문학의 한 축이라고 할 수 있다.

김석범 문학은 일찍부터 일본과 일본어 문학을 넘어 한국문학, 세계문학, 디아스포라 문학으로서 평가받고 있다. 김석범은 디아스포라의 입장에서 “『화산도』를 포함한 김석범 문학은 망명문학의 성격을 띠며, 내가 조국의 ‘남’과 ‘북’ 어느 한쪽 땅에서 살았으면 도저히 쓸 수 없었던 작품들이다. 원한의 땅, 조국 상실, 망국의 유랑민, 디아스포라의 존재, 그 삶의 터인 일본이 아니었으면 『화산도』도 탄생하지 못했을 작품이다. 가혹한 역사의 아이러니!”라고 했다. 문학평론가 가와무라 미나토(川村湊)는 김석범의 문학을 『화산도』 중심의 제주도(해방 정국 혼란상과 4·3 사건)를 무대로 하는 작품군과 일본 사회에서 ‘재일 조선인’의 세계를 그린 작품군”으로 구분하면서, 앞의 작품군에 등장하는 인물들은 ‘통일 조선’인 ‘미래 국가’의 국민으로서 ‘남’도 ‘북’도 아닌 진정한 조국을 희망하는 사람들로서 디아스포라라고 할 수밖에 없고, 뒤의 작품군에 등장하는 인물들 역시 “한국과 북한 어느 쪽 국적도 원하지 않는 본래부터 일본 국가로의 귀화를 원치 않는, 진정한 디아스포라로서 통일된 ‘남북조선공화국’의 ‘미래 국민’인 것이다.”(가와무라 미나토 「김석범의 문학세계」)라고 했다. 그런 의미에서 김석범의 문학은 “‘재일조선 문학’이라는 틀 속에 가둘 수 없으며, 더구나 일본문학인가 조선·한국문학인가를 묻는 것은 극히 난센스다. 민족의 미래를 희구하는 디아스포라 문학의 담당자로서 김석범 문학의 세계성은 명료한 모습을 보여준다.”라고 했다. 그리고 이와나미서점(岩波書店) 오카모토 아쓰시(岡本厚) 대표는 『화산도』야말로 기적 같은 작품이라며 “일본문학뿐만 아니라 세계문학사에서도 유례없는 존재로 자리매김하는 것은 한국 현대사가 ‘적’의 언어이고 사용하는 자체가 굴욕의 언어인 일본어로 쓰여졌다는 점”을 평가했다.

김석범이 일본문학계에서 ‘제주 4·3’으로 표상되는 『화산도』를 통해 ‘오사라기지로상’(아사히신문 주관)과 ‘마이니치문예상’(마이니치신문사 주관)을 수상하고, 한국에서 ‘제주4・3평화상’과 분단 문학의 상징인 ‘이호철통일로문학상’을 수상한 것은, 그러한 김석범 문학의 디아스포라적 세계관과 세계문학으로서의 보편성을 높이 평가한 것이라고 할 수 있다.

동국대학교 일본학과 교수로 재직 중이며 문과대학장과 일본학연구소 소장을 맡고 있다. 디아스포라 웹진 편집기획위원회에서 디아스포라 웹진 《너머》 편집을 주간하고 있다. 동국대학교 일어일문학과를 졸업한 뒤 일본 다이쇼 대학 대학원 석·박사를 졸업하였다. 대표 저서로는 『시가 나오야』, 『재일 디아스포라 문학』, 『브라질(Brazil) 코리언 문학 선집』 등이 있으며 역서로는 『암야행로』, 『일본 메이지 문학사』, 『화산도』 등이 있다.

* 사진제공_필자

출처를 표시하시면 비상업적·비영리 목적으로만 이용 가능하고, 2차적 저작물 작성 등 변형도 금지됩니다.