경계를 넘는 작가들

2호

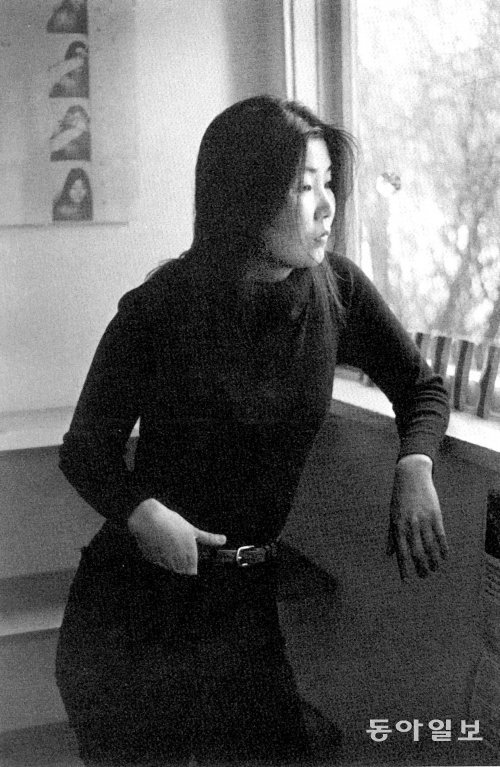

테레사 학경 차

정은귀

테레사 학경 차(Theresa Hak Kyung Cha, 차학경, 1951∼1982)는 한국계 미국인 소설가, 시인, 프로듀서다. 부산에서 태어나 1961년 가족과 함께 미국으로 이민하여 어린 시절을 하와이와 샌프란시스코에서 보냈고 버클리대학에서 비교문학, 미술, 문화와 예술 이론 등을 폭넓게 공부했다. 1974년 행위 예술가이자 작가로 본격적인 창작을 시작한 차학경은 1976년에는 프랑스 파리에서 영화 이론과 제작을 공부한다. 1979년에는 한국으로 여행을 한다. 이민 후 17년 만의 일이다. 그 경험이 「망명(Exilée)」(1980)에 잘 드러난다. 1979년에는 「보이는 다른 것들, 들리는 다른 것들」을 샌프란시스코 현대미술관에서 공연했고, 1980년에 뉴욕에 정착한다. 그해 한국과 일본을 짧게 여행하며 「몽고에서 온 흰 먼지(White Dust from Mongolia)」라는 제목의 영화 작업을 오빠와 진행하지만 마치지는 못했다.

사진작가 리처드 반스(Richard Barnes)와 결혼한 차학경은 뉴욕 메트로폴리탄미술관에서 일하면서 첫 작품 『딕테(DICTEE)』(Tanam Press)를 썼다. 1982년 11월에 책의 가제본을 부모님께 부치고 사진 작업 〈미술사 속의 손〉을 진행했지만 이 작품도 미완으로 남는다. 11월 5일에 남편을 만나러 갔다가 건물의 경비원에게 피살되어 32살의 나이로 요절하기 때문이다.

비운의 천재 예술가 차학경은 비록 일찍 세상을 떠나긴 했지만, 정체성, 이주, 망명, 기억 등을 주제로 하는 작품을 통해 시각 매체와 영상 매체를 문학성에 결합하고 포스트모더니즘, 탈식민주의, 페미니즘 등에 선구적인 역할을 하는 실험적인 작품으로 미국과 한국 디아스포라 문학사에서 중요한 작가로 자리매김한다. 『딕테』 외에 작품집 『관객의 꿈(The Dream of the Audience: Theresa Hak Kyung Cha)』『(University of California Press)』이 2001년 출간되었고, 짧은 비디오 작품이나 행위 예술들이 차학경의 작품으로 남아 있다. 경찰이 찾지 못한 누이동생의 시신을 주변 건물을 모조리 뒤진 끝에 찾아낸 차학경의 오빠 존 차(John Cha)가 차학경을 다룬 실화 소설 『안녕, 테레사』를 2016년 출간하여 그 비극적인 죽음을 기리고, 한국계 미국 시인 캐시 박 홍(Cathy Park Hong)의 자전적 에세이 『마이너 필링스(Minor Feelings: An Asian American Reckoning)』에도 차학경의 비극적 죽음을 둘러싼 이야기가 나온다.

‘받아쓰기’라는 의미인 『딕테』는 프랑스어, 영어, 라틴어, 중국어, 한국어 등 다양한 언어들의 흔적이 사진 자료, 도표, 인체도, 서예, 친필 편지 등과 함께 엮인 책이다. 몽타주와 파편으로 한국의 근대사와 작가 자신의 가족사를 변주하는 차학경은 유관순과 자신의 어머니 허형순, 성녀 테레사, 무성영화 〈잔 다르크〉의 주인공을 한 프랑스 여배우 르네 팔코네티 등 다양한 인물들의 목소리를 빌려 온다. 기억과 언어를 모티프로 하여 국경을 건너는 여러 종류의 이산의 삶을 응시하는 『딕테』는 현대문학 최고의 실험작이라고 할 수 있다.

비교적 짧은 기간 활동한 테레사 학경 차는 비디오아트 등을 비롯하여 실험적인 작품 50여 점을 남겼는데, 가족들이 버클리대학교미술관 퍼시픽필름아카이브(BAMPFA, Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive)에 일부를 기증하여 전시되고 있다. 비디오 작품으로 「비밀스러운 유출(Secret Spill)」(1974), 「입에서 입으로(Mouth to Mouth)」(1975) 등이 있다. 대표적인 행위 예술 〈눈먼 목소리(Aveugle Voix)〉(1975)는 흰옷을 입은 차학경이 맨발로 선 채 목소리가 새겨진 흰 천을 들어 눈을 가리고 입을 막는다. 가린 얼굴에서 서로 어긋나는 글씨들과 다르게 짜깁기 되는 단어들은 이민과 난민, 국가적 경계를 넘어서면서 언어를 배우는 과정 등을 실감 나게 보여주는 몸의 언어다.

『딕테』를 막 끝낸 후 오빠에게 보낸 편지에서 차학경은 이방인의 도시에서 정신적 망명자로 지내며 현재에서 벗어나고자 하는 자신의 열망을 내보인다. 미래가 보이지 않는 집필 작업이지만 식사와 원고 복사 등 최소한의 재정 지원을 소망하는 소박한 작가의 꿈을 보이는 차학경은 자신의 비극적인 죽음 후에 미국의 문단과 한국의 독자들이 자신의 작품 세계에 얼마나 열광했는지, 독자들에게 얼마나 뜻깊은 영감을 주었는지 상상하지 못했을 것이다. 그 자신이 오롯한 예술 작품이 되는 운명은 더 상상하지 못했을 것이다. 차학경에게 문학은 말하려는 고통, 말이 되지 않는 말의 고통이었다. 그보다 더욱 큰 것, 더 거대한 것을 말하지 않으려는 고통을 그리는 장이었다. 그의 작업은 여러 가지 측면에서 서로 다른 국가와 다른 언어들, 서로 다른 주체들의 관계 너머를 응시하는 시도였고 꿈이었다.

2022년 여름, 차학경 회고전이 뉴욕 휘트니미술관에서 열렸다. 흰 천으로 둘러싸인 차학경 부스에 지지직, 비디오 화면이 돌고 있었고, 거기서 차학경이 내게 말을 건네고 있었다. 미국인인지, 한국인인지, 영어인지, 한국어인지, 그런 구분과 규정은 애당초 필요 없다는 듯, 그렇게 지금도 들려지지 않은 ‘너머’의 말을 전하려는 한 예술가의 살아 있는 숨결이 다양한 관객들과 새로운 역사를 만들고 있었다.

번역가이자 비평가. 한국외국어대학교 영미문학문화학과 교수. 산문집 『딸기 따러 가자』, 『바람이 부는 시간』이 있고, 윌리엄 칼로스 윌리엄스, 앤 섹스턴, 루이즈 글릭의 시를 우리말로 옮겨 출간한 번역시집들, 심보선, 이성복, 강은교의 시를 영어로 옮겨 출간한 한영 번역시집 등을 통하여 경계를 오가며 활발하게 시를 소개하고 있다.

* 사진제공_필자

출처를 표시하시면 비상업적·비영리 목적으로만 이용 가능하고, 2차적 저작물 작성 등 변형도 금지됩니다.