한국계 독일·오스트리아 문학의 최근 발전: 안나 김 작품 속 전 지구적 쟁점들

비르기트 가이펠 독일

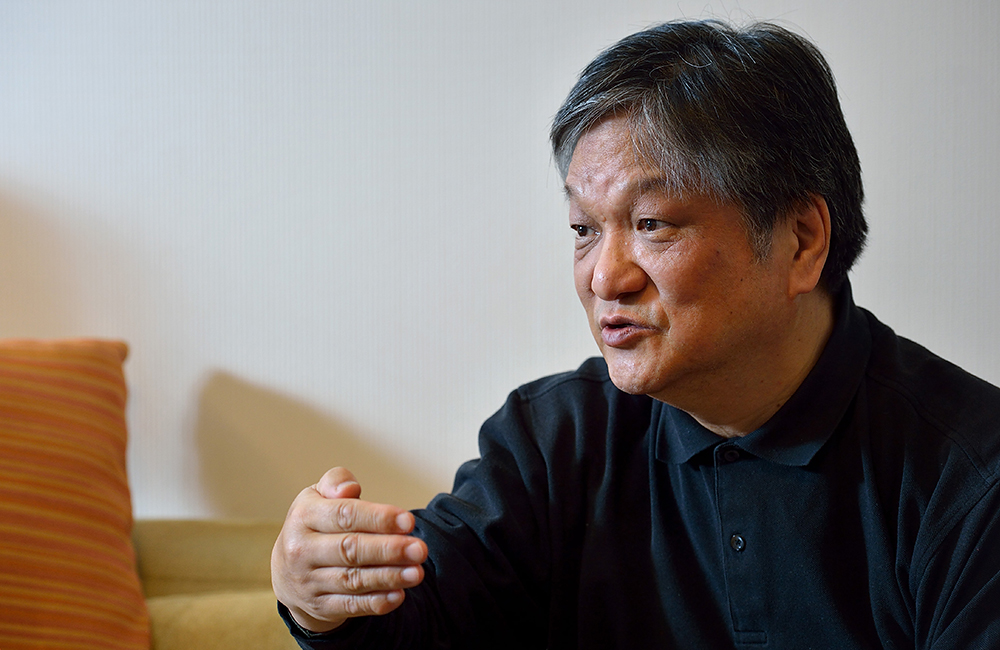

ⓒ 한국문학번역원

1. 들어가는 말: 초국가적 작가, 안나 김

“(……) 작가로서 당신은 노력해야 한다, 세계의 광활함을 향해 나아가야 한다, (……) 우리는 동시성의 세계에 살고 있으며, 모든 존재는 다중의 존재다, 비록 보잘것없고 일시적인 자아라 하더라도, 해부해 보면 다중적인 자아이다.”1) 오스트리아 작가 안나 김(Anna Kim)은 2024년 강연 원고 『사실과 허구 사이(Zwischen Fakt und Fiktion)』(2024)에서 작가로서의 임무에 대해 이렇게 말한다. 지난 20년간 안나 김은 수많은 작품을 발표하여, 독일어권 국가의 문단에서 비평가들의 호평을 받는 한인 디아스포라 목소리가 오래 부재했던 상황에 마침표를 찍었다. 이 논문에서는 아시아/한국계 미국 연구와 비교하여 아시아계 독일 연구의 진화 과정을 소개하고, 특히 아시아/한국계 독일 문학의 현재 상황에 주목해 보고자 한다. 그런 다음 안나 김 작품의 글로벌한 지향성이 디아스포라 문학과 그 작가들에게 종종 부과되는 좁은 국가적 한계에 어떻게 도전하고 있는지를 검토하고자 한다. 초국가적 작가로서 안나 김은 오히려 이러한 한계를 뛰어넘어 글을 쓴다.

2. 아시아계 독일(어권) 디아스포라 문학 찾기

독일계 아시아 연구는 아시아계 미국 연구가 이미 호황을 누리던 시기에는 부재했다고 봐도 무방하다. 아시아 디아스포라 연구를 개척한 아시아계 미국 연구는 1960년대에 제도화되었고 1980년대 이후 상당한 인기를 얻었는데, 연구가 발화한 시점부터 지금까지 큰 변화를 겪어 왔다. 우선 미국의 백인 주류 사회와 인종주의에 맞서 아시아계 미국인의 정체성에 대한 자기 인식을 조명함으로써 소수자에 속하는 아시아계 미국인의 어려운 위치를 인지하는 데 도움을 주었으니, 이는 아시아계 미국인들을 둘러싼 환경을 자각하지 못해 개인의 주체성이 위협받는 상황을 헤쳐 나가는 데 도움을 준 것이다. 1990년대 이후 디아스포라 글쓰기는 탈식민주의 연구를 배경으로 이론적 깊이를 더했다. 새로운 세대는 자신들 혹은 그들 가족의 역사를 매우 논쟁적인 냉전 정치의 중심 혹은 그 여파 속에 위치시켜 바라보면서, 신제국주의 정치를 비판하고 역사적 불의를 직시하는 비판적 관점을 개발하기 시작했다. 아시아계 미국인들의 작품은 처음 나온 이후 많은 발전을 이루었다. 초기엔 백인이 헤게모니를 잡는 사회를 위한 ‘민족 정보원(ethnic informants)’이란 이름이 디아스포라 작가들에게 붙여졌다. 하지만 2000년대 이후에 아시아계 미국 문학은 더 넓은 독자층을 확보하고 대중의 호응을 얻고 있다.

1세대 한국계 미국 문학의 대표적인 예로 식민지 조선을 떠나 미국으로 피난 온 강용흘(Younghill Kang)을 들 수 있는데, 강용흘은 최초의 한국계 미국 소설인 허구적 회고록 『초가지붕(The Grass Roof)』(1931)과 그 속편 『동양 선비 서양에 가시다: 오리엔탈 양키의 탄생(East Goes West: The Making of An Oriental Yankee)』(1937)을 발표했다. 이 작품들은 당시 한국이 처한 궁핍한 상황과 이민의 어려움, 꿈과 현실의 충돌을 묘사하고 있다. 일레인 H. 김(Elaine H. Kim)의 설명에 따르면, “[『초가지붕』의 비평가들은] ‘죽음의 행성’으로 묘사된 강용흘의 한국에 대해 화려한 색채, 잊히지 않는 음악, 그리고 부패라는 ‘지옥 같은 황혼’ 속으로 사라져 가는 존재의 마법으로 찬사를 보냈다”라고 한다.2) 『동양 선비 서양에 가시다』가 더 비판적인 어조를 띠고 있지만, 두 작품 모두 두 개의 서로 다른 문화, 즉 작가의 모국과 거주국 사이의 문화적 중재라는 측면에서, 두 문화 간의 목적론적 이동에 대한 ‘진정성 있는’ 직접적 설명을 하고 있어서 거주국 독자들의 기대에 전반적으로 부합하고 있다. 한편 테레사 학경 차(Theresa Hak Kyung Cha)의 걸작 『딕테(DICTEE)』(1982)는 한국계 미국 문학의 패러다임을 바꾼 작품으로 평가받는다. 비평가 현이 강(Hyun Yi Kang)은 이렇게 말한다.

“

다양한 형식으로 된 이 텍스트는 한국이 연속적으로 식민 지배를 받으면서 내부적인 갈등을 빚어 온 역사를 차학경 자신의 문화적, 지리적 이주의 역사와 연결시키면서, 그 이전의 일련의 사건들, 즉 국가 분단 및 한국인의 다국적 이산의 역사를 같이 이어서 표현하고 있다.3)

”

따라서 여러 언어로 되어 있고 고도로 상호 텍스트적인 차학경 작가의 작품은 상당한 학계의 관심을 불러일으켰다. 차학경 이후, 한국계 미국인 작가들은 미국과 한국 사이의 복잡한 얽힘을 소재로 한 작품들을 활발히 발표했다. 그 대표적인 예로 이창래(Chang-Rae Lee)의 소설 『척하는 삶(A Gesture Life)』(1999)이 있는데, 이 작품은 표면적인 이민자 신화 이면에 식민지 시대와 한국전쟁의 트라우마를 그리고 있다. 또한 이민진(Min Jin Lee) 작가는 재일 한인 디아스포라 ‘자이니치’의 고난과 회복을 다룬 소설 『파친코(Pachinko)』(2017)로 세계적인 성공을 거두며 한인들의 경험을 또 다른 한인 디아스포라의 경험과 연결시킨다. 이처럼 한국계 미국 문학은 새로운 역사 의식과 공간 의식으로 디아스포라의 이분법에서 벗어나고 있다.

아시아계 미국 연구가 디아스포라의 경험을 비판적으로 다루는 분야로 일찌감치 발전해 온 것과 달리, 독일에서는 2000년대 초반에 들어서야 독일계 아시아학을 분과 학문으로 만들려는 움직임이 처음으로 시작되었다. 독일에서 이런 노력의 선두에 선 미타 배너지(Mita Banerjee)는 미국과 매우 다른 사회적, 역사적 배경을 가진 독일 아시아학이 어떤 방향으로 나아갈 수 있을지를 고찰하면서 “‘아시아 디아스포라 민족’의 정체성, 인종주의, 차별에 대한 질문을 활동가의 방식으로 연구”한다.,4) 5)역사적으로 볼 때, 서독과 동독에는 각각 남한과 북한 디아스포라를 포함해 다양한 국적의 아시아계 소수 민족이 존재해 왔다. 분단 독일의 많은 한국인 유학생들, 학자들, 예술가들의 삶뿐만 아니라, 박정희 시대에 양국 간 합의에 따라 서독으로 파견된 한국인 간호사들과 광부들의 운명은, 최근 몇 년 사이 구술사 프로젝트와 연구 주제가 되었다.6) 그러나 독일에서는 전통적인 게르만주의의 정전과는 다른 ‘문화 간(intercultural)’ 문학에 대한 새로운 관심이 미국처럼 방대한 방식으로 한인 디아스포라 문학을 발굴하지는 못했다. 1960년대 이후 한국계 독일 디아스포라가 상당한 규모로 존재했음에도 불구하고, “한국 출신 작가들은 독일 전통에서 비(非)원어민 작가가 쓴 문학에 대한 기여에 관한 한 주목할 만한 대표성을 부여받지 못했다”고 리 M. 로버츠(Lee M. Roberts)는 설명한다.7) 독일어를 말하는 문학계에서 한국계 디아스포라 문학이 보이지 않는 이유 중 하나는 한국계 디아스포라 경험을 그리는 많은 작품들이 유럽에 일정 기간 체류한 한인 작가(예를 들어 전혜린, 황석영, 공지영 등)에 의해, 즉 독일어권 국가에서 한국어로 글을 쓰고 있다는 점 때문이다. 그렇게 발표된 작품이 많지만, 이들 작품 중 극히 일부만 최근에 독일어로 번역되었기에 유럽 내 한국학계 외에는 일반 대중에게 잘 알려지지 않은 사례가 적지 않다.8) 독일어로 출판된 작품 중 이미륵(Mirok Li)의 작품들은 한국에서의 어린 시절을 다룬 자전적 소설 『압록강은 흐른다(Der Yalu fliesst)』(1946)로 한국계 미국인 작가 강용흘의 작품에 필적할 만큼 한국계 독일 문학의 선구적 역할을 했다. 하지만 이미륵은 독일어권 국가에서 문화 간 문학의 정전에서 종종 누락되곤 한다.9) 로버츠는 최근까지 중국과 일본 등 동아시아 국가에 대한 일반적인 정보가 훨씬 많았기 때문에, 그 점이 다른 문화 간 작가들 사이에서 이미륵의 명성을 떨어트렸다고 짚고 있다.10) 안나 김이 독일 문단에 등장하기 전에 한국계 독일인의 정체성 탐색에 관한 짧은 산문을 주로 쓴 작가들이 몇 있었다. 1980년대와 1990년대에 발표한 윤순임(Soon-Im Yoon)11)과 칼 정(Carl Chung)12)이 대표적이다. 2008년에는 독일에서 한국인을 부모로 둔 마르틴 현(Martin Hyun)의 자서전이 출간되어 두 문화 사이에 놓인 정체성의 위치에 대한 질문을 다루었다. 이 질문은 린다 코이란(Linda Koiran)이 주장한 “한국과 독일 사이의 중재자로서의 역할”로 종결된다. 결론부터 말하자면, 이런 작품들은 “두 문화 사이의 중재자”라는 개념이 만들어 낸 좁은 틈새에서 탄생한 것이 아니다.

독일과 독일어권 국가에서 ‘문화 간 문학(intercultural literature)’은 독일 다문화 문학에서 가장 규모가 크고 다작을 하는 튀르키예계 독일인 작가들을 연구하는 학자들에 의해 이론적인 연구로 이어졌다. 튀르키예계 독일인 1세대는 여러 나라의 이민자들과 함께 ‘게스트 노동자(Gastarbeiter)’ 프로그램을 통해 임시 노동자로 독일에 왔다. 1956년 시작된 이 프로그램은 1960, 1970년대에 걸쳐 연방 정부에서 노동자들을 모집했으며, 게스트 노동자로 온 이들 중 독일에서 생활하다가 정착하게 된 경우가 많다. 미국 및 다른 국가의 상황과 마찬가지로 소수 문학 작품은 국민 문학의 풍경에서 받아들여지지 않았고, 종종 호의적인 반응에도 불구하고 개념적으로는 국가의 주변부로 밀려났다. 레슬리 A. 아델슨(Leslie A. Adelson)은 주로 튀르키예계 독일 문학의 맥락에서 이민이나 이중 문화 배경을 가진 작가 그룹과 함께하면서, 이 작가들에 대해 이미 예상되는 견해를 제공하는 것 말고 그들의 작품을 평가하는 새로운 방법이 필요함을 역설한다. 이중 문화 작가들에 덧씌워지는 선의의 수사, 즉 “‘두 세계 사이를 잇는’ 가상의 다리는 서로 다른 세계를 하나로 묶는 척하는 것만큼이나 이질적인 세계를 분리하도록 설계되었다”라는 수사를 아델슨은 비판한다.13) 그녀는 이 작가들이 문화들의 의무적인 중재자라는 고정된 범주에 갇힌 채 “이 다리 위에 영원히 매달려 있는 것으로 상상되는” 방식을 묵직하게 비판한다.14) 실제로 다리를 놓을 수 있다는 것은 분리된 두 개의 명확한 실체와 긴장들이 있다는 것을 전제하는 동시에 연결, 즉 분리라는 가상의 현실을 지향하는 것을 뜻한다. 아델슨은 아시아계 독일 문학을 이야기하기 위해, 다와다 요코(Yoko Tawada)의 시학을 예로 든다. 그녀는 “사이”에 갇힌다는 부정적인 개념에 맞서 “과도기적 공간”이라는 다와다 요코의 츠비셴라움(Zwischenraum) 개념15)과 파울 첼란(Paul Celan)의 시를 일본어로 번역한 다와다 요코의 에세이 「첼란은 일본적이다」에 대한 성찰을 보여 준다. “일본 태생의 다와다 요코에게 파울 첼란 시의 ‘사이’는 서로 다른 두 세계 사이의 경계(Grenze)가 아니라 새로운 것에 대한 의식이 섬광처럼 떠오르는 문턱(Schwelle)을 의미한다.”16)

따라서 베티나 브란트(Bettina Brandt)는 “다와다 요코의 저술은 아시아 독일학의 이론적 난제라는 새로운 분야를 이해하는 데 중심이 되어 왔다”라고 말한다.17) 일본 국적이지만 1982년부터 독일에 거주하고 있는 다와다 요코는 일본어와 독일어로 다작을 하는 작가로, 두 나라에서 똑같이 작가로 성공했다. 그녀의 작품은 미국에서 테레사 학경 차의 작품이 촉발한 것과 유사한 패러다임 변화를 일으켰으며, 그녀의 글쓰기에 대한 방대한 학술 논문이 이를 증명하고 있다.18) 다와다 요코는 이주민 문학을 국경의 문학으로 피상적으로 분류하는 것에 저항하며, 따라서 문화적 매개자로서 이주민 작가를 규정하는 일반적인 진부한 상투적 표현에도 맞지 않다. 다와다 요코는 독일 독자들에게 일본/아시아의 역사와 문화를 설명하려 하지 않으며, 이전에 독일에서 독일어로 글을 쓴 다른 아시아 작가들이 그랬던 것처럼 독일/유럽에서 외국인으로서 자신의 상황을 사실적으로 묘사하지도 않는다.19) 일본어로 출간된 초기 에세이 「나는 다리를 만들고 싶지 않았다」(1997)는 이 이미지로 “강제된 유대”20)를 거부하고 싶어 하면서 아델슨이 비난했던 문구, ‘문화 간 다리를 놓는다’라는 진부한 문구를 해체하고 있다. 다와다 요코는 장난스럽게도 브뤼케(‘다리’)에서 뤼케(‘틈’)라는 단어를 혀의 미끄러짐으로 뽑아낸다. 말장난에서 발전한 이 틈새는 상상의 공간으로 묘사된다. “같은 틈을 두고 그리는 그림은 모두 다르다.”21) 안나 김이 그리는 그림 또한 그녀가 독일어권 백인 문학의 영역에서 문화적 ‘타자’로 읽히는 작가에게 할당된 좁은 공간에 나름의 방식으로 도전한다는 점에서는 이와 비슷하다.

3. 안나 김의 작품 속에 나타나는 전 지구적 쟁점들

1977년 한국에서 태어난 안나 김은 1979년 부모님과 함께 독일로 건너가 오스트리아 빈으로 이주했다. 연극과 철학을 공부한 후 “타자”로 인식된 경험에서 비롯된 정체성과 이방인에 대한 성찰을 담은 시와 단편들을 썼다.22) 첫 단편 소설을 발표한 후 네 편의 단편 소설과 에세이를 연이어 발표했다. 첫 소설 『그림의 흔적(Die Bilderspur)』(2004)은 아버지와 딸의 관계를 다루고 있는데, 고국에 대한 아버지의 그리움이 가족의 유대 관계를 복잡하게 만든다. 화자는 아버지의 언어인 ‘이미지’에서 벗어나 ‘말’을 사용함으로써 자기 목소리를 찾는다. 린다 코이란은 이 소설을 “안나 김이 자신만의 언어적 이미지를 창조한 일종의 예술가 소설”이라고 해석한다.23) 첫 데뷔작 이후 안나 김은 자기 작품이 순전히 개인적인 것의 한계 안에서 읽히지 않도록 하는 접근 방식을 만든다. 코이란은 이렇게 설명한다.

“

그녀는 세계화, 이주, 전쟁, 테러의 시대에 독일어권 역사 외의 사회적 주변부를 추적하고 개인의 재앙과 트라우마 경험을 포착한다. 목격하는 것에 국한되지 않고 장르의 경계를 넘나드는 킴의 접근 방식은 초국가적이고 초역사적인 것으로 볼 수 있다.24)

”

목격이라는 중요한 행위는 순수한 형태로는 개인에게는 비극적일지 몰라도 더 많은 (백인) 대중에게는 중요하지 않은 ‘소수’의 경험으로 냉소적으로 여겨질 위험이 있다. 안나 김의 초국가적 접근 방식은 이런 사유 방식에 도전장을 내민다.

안나 김은 이후 발표한 소설 『얼어붙은 시간(Die gefrorene Zeit)』(2008)에서 친밀한 1인칭 서술과 공적 문서를 재현하거나 인터뷰 상황을 제시하는 부분, 객관적인 역사 서술 방식을 대조하는 특유의 글쓰기 방식을 통해 더 많은 독자층을 확보하게 된다. 안나 김은 코소보 전쟁에서 사망한 아내에 대한 코소보 알바니아 남성의 마지막 기억을 적십자사의 ‘사후 자료’를 통해 재구성한다. 민족주의와 민족 간 갈등, 국가 간 전쟁으로 인해 분열된 삶을 묘사한 이 작품은 노동 이주자인 주인공을 “정지된 시간, 계산되지 않는 시간”25) 또는 “끝없는 반복” 속에 멈춰 있게 한다.26) 안나 김은 자신의 개인적인 경험이나 아시아계 디아스포라가 아니라 독일과 오스트리아에서 소수 민족인 구유고슬라비아 국가들의 디아스포라 주체의 경험을 묘사한다. 한 개인의 ‘소수자 운명’은 다국적 분쟁과 그에 따른 국제적인 인도주의적 노력이라는 맥락에서 전 지구적인 틀 안에서 형성되는 것이다.

안나 김의 세 번째 소설 『어느 밤의 해부(Anatomie einer Nacht)』(2012)는 그린란드의 가상 도시 아마라크에서 하룻밤 사이에 일어난 여러 자살 사건에 대한 기록으로, 실제 사건에서 영감을 받아 집필되었다고 한다. 이 작품은 그린란드로 떠난 연구 여행 중에 수도 누크에서 진행한 인터뷰와 에세이를 함께 모은 안나 김의 에세이집(『사적인 침략』(2011))과 함께 읽는 것이 좋다. 소설과 에세이는 모두 덴마크의 그린란드 식민 지배의 후유증과 식민지 유산으로 인해 두 계층으로 나뉘어진 사회를 묘사하고 있다고, 작가는 『사적인 침략』에서 설명한다.27) 그녀는 인터뷰어의 말을 이렇게 인용한다. “우리는 여전히 가능한 한 덴마크인이 되려고 애쓰고 있으며, 부족함을 느끼기 때문에 부끄러움을 갖고 태어난답니다.”28) 이누이트 원주민 문화는 서서히 사라지고 있지만, 세대 간 트라우마29)가 덴마크인과 이누이트인 사이의 눈에 보이는 인종적 차이로 지속된다. 안나 김 에세이의 ‘나’와 소설 속 주인공인 독일인 저널리스트 엘라는 백인 식민지 또는 백인이 지배하는 문화에서 비슷한 차별에 노출되는 피부색의 차이를 통해 이누이트의 관점과 자연스럽게 일치한다.

“

오늘날 정체성은 다수에 의해 부여된 양자택일, 즉 법령이나 계명이다. (……) 분열과 얼룩으로 가득 찬 정체성을 부여받은 잡종들(hybrids)은 우리 자신의 정체성을 갖는 것을 거부당하고, 우리에게 허용된 일반화된 정체성에 만족해야 하며, 공동체의 정체성을 흔들지 않는 자아상(self-image)만 허용될 뿐이다. 내가 여기서 “우리”라고 쓰는 이유는 식민지의 자녀와 이민자의 자녀 사이의 유사성을 보기 때문이다.30)

”

이렇게 정렬함으로써, 원래 화자가 갖고 있던 ‘유럽인 관점’31)은 ‘탈중심화’32)되고, 식민지였던 이누이트의 주변부 관점이 중심을 차지하게 된다. 그로써 더 이상 주변부의 경험이 아닌, 인종을 기반으로 한 역사적 권력 구조의 영속화라는 글로벌 이슈가 재현되는 것이다.

안나 김은 식민화된, 혹은 추방된 다른 디아스포라들과 연대하고 나서야 네 번째 소설 『위대한 귀향(Die große Heimkehr)』(2017)33)을 통해 한국으로 시선을 돌린다. 이 소설에서 그녀는1960년대 한국을 배경으로 하여, 삼각관계에 얽힌 이야기를 당시의 역사적 사실과 엮어 낸다. 주인공 강윤호(Yunho Kang)는 가장 친한 친구 조니 김(Johnny Kim)의 여자 친구인 이브 문(Eve Moon)과 사랑에 빠지게 된다. 이들의 이야기는 4월 혁명으로 제1공화국이 무너지고 이승만 대통령이 하야하기 직전 서울의 불안정한 정치 상황 속에 진행된다. 이들은 위험한 정치적 긴장으로 인해 마침내 소설 후반부에 일본 오사카의 한인 커뮤니티로 망명하게 되고, 거기서 공정한 국제적십자위원회의 감독하에 시행된 일본 내 북한 송환 프로그램이라는 역사적인 사건을 목격하게 된다. 이 사건은 일본에서 북한으로 떠난 후 사라진 젊은 여성 에이코(Eiko)의 운명을 중심으로 서술된다. 과거 사건의 1인칭 화자인 나이 든 윤호의 기억을 젊은 여성이자 독일로 입양된 한나에게 전달하는 개별적인 이야기가 역사적 대목들과 함께 전개된다. 한나는 그사이 미국인과 결혼해 미국으로 이민 간 옛 연인 이브 문이 보낸 영문 편지를 번역하는 일을 돕는다.

따라서 소설 『위대한 귀향』은 두 번의 귀향에 관한 이야기다. 최전선에 있는 것은 북한으로의 송환으로, 테사 모리스스즈키(Tessa Morris-Suzuki)34)가 말했듯이 ‘자유 의지’와 ‘귀향’이라는 개념과 관련하여 “이주와 디아스포라에 대한 우리의 이해에 심오한 문제의식”을 제기한다.35) 실제로는 자발적인 대량 이주였지만, 실제로는 ‘고향으로 돌아간다’는 착각 속에서 정말로 모르는 나라로 건너간 일이었다. 이것은 한나에 대한 이야기 프레임과도 궤를 같이하는데, 한국전쟁 이후 한국 아동의 해외 입양이 전 세계적인 국제 입양 붐의 시작을 알렸고 이후에도 계속되었다는 점에서, 한나가 일본이 아닌 유럽으로 이주한 것은 냉전이라는 동일한 글로벌 역학 관계의 결과이기 때문이다. 이번 한국으로의 귀국 역시 낯선 곳으로의 귀향과 같다. 하지만 두 귀환 모두, 소수자라는 조건과 그에 따른 차별에서 벗어나고자 하는 열망에서 비롯된 것이다. 김은 이렇게 말한다.

“

2 세대와 3 세대의 자이니치의 역사는 특히 일본 출신인 척하는 통과(passing) 현상 때문에 저를 건드렸어요. 자이니치의 경우에요. 내 경험으로는 모르는 일이었어요, 물구나무서기를 해도 내가 오스트리아인으로 오해받는 일은 없을 테니까요. (……)36)

”

따라서 안나 김의 첫 번째 ‘한국 소설’과 관련하여 주목할 만한 이슈는 작가의 위치를 둘러싼 논의이기도 하다. 학계에서 크리스틴 귄터(Christine Guenther)와 린다 코이란은 안나 김이 독일어로 한국사를 ‘필사’37)하거나 ‘소설화’38)한 몇 안 되는 혹은 최초의 작가 중 한 명이라며 그 업적을 강조하고 있으며, 이를 김의 초국가적 접근 방식과 연결시킨다.

“

안나 김은 한국 역사를 독일어로 옮기면서 페르네충엔[Vernetzungen, 상호 연결]과 대화, 그리고 이것이 시간과 장소에 걸쳐 어떻게 작용하는지를 강조한다. ‘동양’ 지역에 대한 이 역사 소설에서 오스트리아/독일의 문학적 상상력은 세계의 역사들이 겹쳐지고 각각의 특이성은 유지하면서 우리 각자에게 영향을 미치는 독특한 방식을 강조하는 초국가적 현실을 향해 나아간다.39)

”

그러나 문단에서는 한국계 오스트리아 작가가 한국에 대해 글을 쓴다는 사실이 “민족 정보원”으로부터 정보를 얻을 수 있다는 기대감을 불러일으켰다. 이 점은 『사실과 허구 사이』에서 다음과 같이 설명된다.

“

어떤 이들은 내게 ‘교과서’를 썼다고 비난했고, 어떤 이들은 ‘역사책’을 썼다고 칭찬했지만 그 이유를 묻는 이는 아무도 없었다. 저자는 왜 그렇게까지 한국의 전후 역사를 장황하게 서술했을까? 독일어를 사용하는 대중에게 강의하고 싶었기 때문일까? 적어도 행사장에서 나는 그렇게 비난받았다. 강의는 내 목표가 아니었다.40)

”

안나 김은 그녀로서는 역사야말로 소설의 주연 배우라고 힘주어 말한다.41) “개인과 집단을 결합하고, 작은 발전에서 큰 발전을, 큰 것에서 작은 것을 반영하는 것이 이 소설의 기본 취지다.”42) 그녀는 한국 역사를 직접 경험하지는 못했지만, 다른 책들과 마찬가지로 인터뷰와 자료 조사를 통해 공들여 연구를 진행해야 했다.43) 따라서 이 소설에 대한 박인원의 평가, 즉 “한국 현대사와 자신의 관계를 탐구하려는 작가의 고군분투가 바탕에 깔려 있다”라는 것이 한층 적절하겠다.44) 결국 작가의 입장은 윤호를 통해 자신의 이야기를 대신 습득하는 청자인 한나의 입장에 더 가깝다. “당신은 지금까지 불충분하고 피상적으로만 다루어졌던 당신의 역사, 어찌 보면 나의 역사가 당신의 역사(……)인 그 부분을 찾기 위해 여기에 있다.”45)

안나 김의 가장 최근 소설 『어느 아이 이야기(Die Geschichte eines Kindes)』(2022)에는 1950년대 미국에서 백인 어머니에게 입양된 혼혈 흑인 아이 대니 트루트먼(Danny Truttman)의 이야기가 그의 사회복지 기록을 통해, 한국인 오스트리아 혼혈 1인칭 화자의 개인적인 이야기와 점차적으로 섞인다. 마지막 소설은 이전 소설들 사이의 직접적인 암시와 주제적 융합으로 더 긴밀하게 짜인 상호 텍스트 모자이크를 제시하며 지정학적 사건과 구조적 문제 사이의 전 지구적 연결성을 그려 낸다.46) 이전 소설과 마찬가지로, 서술이 현재와 과거 즉, 버락 오바마 미국 대통령의 재임 기간 중 한국계 오스트리아 작가 프란(Fran)이 작가 레지던시 프로그램을 통해 그린베이 마을을 방문하고 집주인 조앤 트루트먼(Joan Truttman)을 만나는 시점으로 나뉘어 전개된다. 유럽계 이민자들이 주로 거주하는 백인들만 사는 마을에서 조앤은 백인 가정에 입양된 유일한 흑인 남성, 즉 현재 병원에 입원 중인 대니 트루트먼과 결혼해 살고 있다. 대니의 (흑인) 아버지가 누구인지 확인되지 않았기에 조앤은 오스트리아 사회복지사 마를린 윙클러(Marlene Winkler)가 작성한 대니의 사회복지 서비스 파일을 프란에게 맡겨 진실을 찾는다. 파일은 1953년부터 1958년까지 민권 운동 이전의 시대로 독자를 데려가 당시의 노골적인 인종차별적 표현을 보여 준다. 프란을 맡았던 담당자는 인종 간 입양을 적절하게 배치하기 위해 아버지의 인종이 흑인으로 추정됨을 증명하려고 안간힘을 쓰는데, 그 집착이 결국 젊은 미혼모를 자살로 몰고 간다. 사건 후 프란을 담당했던 사람은 오스트리아로 돌아가고, 비엔나로 돌아온 프란은 마를린 윙클러가 나치 인종 이론의 근거가 된 인종적 특성에 대한 사이비 과학 문서에 관여하고 있다는 사실을 알게 된다.

엄밀히 말해 자전적이라고 보기는 어려운 안나 김의 작품은, 정도의 차이는 있지만 자전적인 요소가 많다. 『어느 아이 이야기』에서는 인종과 차별(이미 『어느 밤의 해부』에서 상당히 두드러지긴 했지만)이 초점이 되고 있다. 프란은 『위대한 귀향』의 한나(Hanna)와는 달리 단순히 내러티브에 활력을 불어넣는 캐릭터가 아니라 소설의 줄거리와 백인이 지배적인 오스트리아 사회에서의 인종 차별에 대한 자신의 경험, 즉 미국의 대니(Danny)와 대등한 위치에 있는 자신의 경험에 적극적으로 관여하는 인물이다. “명예로운 백인. 때로 우리는 여기에 포함되기도 하고 포함되지 않기도 하지. 확실한 것은 우리가 누구인지 스스로 결정하지 않는다는 것이지.”47) 두 사람 모두 나이와 지리적 위치에서 큰 차이가 있음에도 불구하고 본문에서 여러 번 강조한 것처럼 ‘가시성의 멍에(yoke of visibility)’를 짊어지고 있다. 최윤영 또한 이 점에 공감한다.48) 1인칭 화자인 프란의 불편함은 프란의 신체가 “인종 프로파일링”의 대상이 된다는 점에서 백인 주류 사회의 인종화된 시선이 얼마나 끈질긴지를 보여 준다.49) 나치 이데올로기를 이야기의 중심에 놓으면, 그것이 미국의 인종 차별을 처음으로 목도하게 하는데, 작가가 자기 소설에 대해 언급한 내용을 확인할 수 있다. “(……) 나는 인종 차별에 대한 개인의 경험에 일차적인 관심을 두는 것이 아니라, 인종 차별의 배후에 있는 원리에 관심을 두고 있다.”50)

4. 글을 맺으며: 디아스포라 문학을 변방에서 중심으로 옮기기

전통적인 디아스포라 문학에서 개인의 경험에 초점을 맞추던 것에서, 안나 김은 글로벌한 주제로 나아간다. “개인적인 것이 정치적인 것”이라는 의미에서 그녀는 디아스포라 문학을 해방시켜 주변부에서 중심으로 이동시킨다. 개인과 집단의 역사를 병치함으로써 겉으로 특수하게 보이는 문제가 전 세계적으로 상호 연결된 보편적인 문제임이 드러난다. 안나 김은 작가로서 ‘문화 간'이라는 개념의 한계를 벗어나 작품을 통해 디아스포라 문학의 발목을 잡는 개별 국가 또는 문화적 영역의 이분법을 깨고 초국가적 접근을 시도한다. 따라서 안나 김 작품의 글로벌한 지향성은 국가적 이분법의 한계에 단호히 저항하고 전쟁, 식민주의, 인종주의의 초국가적 층위를 드러낸다.

1차 참고문헌

Cha, Theresa Hak Kyung, DICTEE, New York: Tanam Press, 1982.

Kang, Younghill, The Grass Roof, 1931, Reprint, Chicago: Follett, 1966.

Kang, Younghill, East Goes West: The Making of An Oriental Yankee, New York: Charles Scribner’s Sons, 1937.

Kim, Anna, Anatomie einer Nacht, Berlin: Suhrkamp, 2012.

Kim, Anna, Die gefrorene Zeit, Graz: Literaturverlag Droschl, 2008.

Kim, Anna, Die große Heimkehr, Berlin: Suhrkamp, 2017.

Kim, Anna, Geschichte eines Kindes, Berlin: Suhrkamp, 2022.

Kim, Anna, Invasionen des Privaten, Graz: Literaturverlag Droschl, 2011.

Kim, Anna, Zwischen Fakt und Fiktion: Stefan Zweig Poetikvorlesungen Bank 10, Wien: Sonderzahl, 2024.

Lee, Chang-Rae, A Gesture Life, New York: Riverhead Books, 1999.

Lee, Min Jin, Pachinko, London: Apollo, 2017.

Li, Mirok, Der Yalu fliesst: Eine Jugend in Korea, St. Ottilien: EOS Verlag, 1996.

Tawada, Yoko, “Celan liest Japanisch”, Talisman, Tübingen: Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 1996, pp. 125-138.

Tawada, Yoko, “Ich wollte keine Brücke schlagen”, Aber die Mandarinen müssen heute Abend noch geraubt werden, Tübingen: Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 1997, pp. 65-72.

2차 참고문헌

린다 코이란(Linda Koiran), 「Von Formen der Erinnerung zum postmemorialen Gedächtnis in ausgewählten Texten von Anna Kim」, 《독일어문화권연구》 32, 2023, 151-179쪽.

박인원, 「’고향’에 대한 탐색: 안나 킴의 『대귀향』에 그려진 재일조선인 귀국사업」, 《카프카 연구》, 41, 2019, 133-151쪽.

최윤영, 「인종의 가시성과 고독: 안나 김의 『어느 아이 이야기』 분석을 중심으로」, 《독어독문학》 164, 2022, 245-273쪽.

최윤영, 「National? Transnational oder transterritorial? Berlinbilder in koreanischen Romanen」, 《독일어문화권연구》 20, 2011, 347-370쪽.

함수옥, 「Transgenerationelle Traumatisierung durch den Kolonialismus: Anna Kims Anatomie einer Nacht」, 『독어독문학』 54(4), 2013, 219-234쪽.

Adelson, Leslie A., “Against Between. A Manifesto”, Unpacking Europe: Towards a Critical Reading, edited by Hassan Salah and Iftikhar Dadi, Rotterdam: NAI, 2001, pp. 244~255.

Berner, Heike und Sun-ju Choi (Ed.), zuhause: Erzählungen von deutschen Koreanerinnen, Berlin/Hamburg: Assoziation A, 2006.

Brandt, Bettina, “What Is Asian German Studies? Asia, Fantasia, Germasia”, German Quarterly 93(1), 2020, pp. 120-123.

Guenther, Christina, “Asia in the Austrian Imaginary: Anna Kim’s German Transcription of Korean History in Die große Heimkehr”, Journal of Austrian Studies 55(1), pp. 1-24.

Kang, Hyun Yi, “Re-membering Home”, Dangerous Women: Gender and Korean Nationalism, edited by Elaine H. Kim and Chungmoo Choi, New York and London: Routledge, 1997, pp. 249-287.

Kim, Elaine H., “Defining Asian American Realities through Literature”, A Companion to Asian American Studies, edited by Kent A. Ono, Blackwell Publishing, 2005, pp. 196-214.

Lee, You Jae (Ed.), Glück Auf! Lebensgeschichten koreanischer Bergarbeiter in Deutschland, München: Iudicium, 2021.

Morris-Suzuki, Tessa, “Freedom and Homecoming: Narratives of Migration in the Repatriation of Zainichi Koreans to North Korea”, Diaspora Without Homeland. Being Korean in Japan, edited by Sonia Ryang and John Lie, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2009, pp. 39-61.

Reeg, Ulrike, “Autor/innen aus dem asiatischen Kulturraum”, Interkulturelle Literatur in Deutschland: Ein Handbuch, edited by Carmine Chiellino, Stuttgart: J. B. Metzler, 2007, pp. 263-273.

Roberts, Lee M., “Depictions of the Self as Korean in German- Language Literature by Mirok Li and Kang Moon Suk”, Transnational Encounters between Germany and Asia: Affinity in Culture and Politics since the 1880s. Transnational Perspectives since 1800, edited by Joanne Miyang Cho and Lee M. Roberts, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 237-257.

각주

1) Anna Kim, Zwichen Fakt und Fiktion: Stefan Zweig Poetikvorlesungen Bank 10 (Wien: Sonderzahl, 2024), p. 11.

2) Elaine H. Kim, “Defining Asian American Realities through Literature”, A Companion to Asian American Studies, edited by Kent A. Ono (Blackwell Publishing, 2005), p. 198.

3) Hyun Yi Kang, “Re-membering Home”, Dangerous Women: Gender and Korean Nationalism, edited by Elaine H. Kim and Chungmoo Choi (New York and London: Routledge, 1997), p. 265.

4) Bettina Brandt, “What Is Asian German Studies? Asia, Fantasia, Germasia”, German Quarterly 93(1), 2020, p. 120.

5) 또한 2009년부터 시작된 미국 독일학 협회 학회에서 아시아계 독일학 패널이 새로 만들어진 것에서 알 수 있듯 이 분야는 미국 내 독일학 관련 부서에서도 주도하고 있다.

6) 예를 들어, 다음 글을 참고할 것. Heike Berner und Sun-ju Choi (Ed.), zuhause: Erzählungen von deutschen Koreanerinnen (Berlin/Hamburg: Assoziation A, 2006) and You Jae Lee (Ed.) Glück Auf! Lebensgeschichten koreanischer Bergarbeiter in Deutschland (München: Iudicium, 2021).

7) Lee M. Roberts, “Depictions of the Self as Korean in German- Language Literature by Mirok Li and Kang Moon Suk”, Transnational Encounters between Germany and Asia: Affinity in Culture and Politics since the 1880s.Transnational Perspectives since 1800, edited by Joanne Miyang Cho and Lee M. Roberts (Palgrave Macmillan, 2018), p. 237.

8) 최윤영, 「National? Transnational oder transterritorial? Berlinbilder in koreanischen Romanen」, 《독일어문화권연구》 20, 2011, 347-370쪽을 참고할 것. 최윤영은 독일의 문화 간 문학 분야에서 한국 독일어 작품에 대한 연구 공백에 대해 명쾌하게 대응한다. 최윤영의 논문은 독일을 소재로 한 한국 작가에 대한 몇 안 되는 독일어 자료 중 하나다.

9) 예를 들어 카민 키엘리노가 편집한 매우 포괄적인 핸드북인 『독일의 문화 간 문학(Interkulturelle Literatur)』에서 울리케 리그의 「아시아계 작가/이넨 아우스 데미트 컬쳐라움(Autor/innen aus dem asiatischen Kulturraum)」 섹션에는 이미륵에 대한 언급이 없으며, 핸드북의 다른 섹션에서도 그를 언급하고 있지 않다.

10) Roberts, “Depictions of the Self as Korean in German- Language Literature by Mirok Li and Kang Moon Suk”, p. 238.

11) Ulrike Reeg, “Autor/innen aus dem asiatischen Kulturraum”, Interkulturelle Literatur in Deutschland: Ein Handbuch, edited by Carmine Chiellino (Stuttgart: J.B. Metzler, 2007), p. 263.

12) 린다 코이란(Linda Koiran), 「Von Formen der Erinnerung zum postmemorialen Gedächtnis in ausgewählten Texten von Anna Kim」, 《독일어문화권연구》 32, 2023, 152쪽.

13) Leslie A. Adelson, “Against Between. A Manifesto”, Unpacking Europe: Towards a Critical Reading, edited by Hassan Salah and Iftikhar Dadi (Rotterdam: NAI, 2001), p. 246.

14) Adelson.

15) Adelson, p. 247.

16) Adelson.

17) Brandt, “What Is Asian German Studies? Asia, Fantasia, Germasia”, p. 121.

18) Brandt, p. 122.

19) 일본계 독일인 마츠바라 히사코와 앞서 언급한 한국계 독일인 이미륵과 같은 초기의 아시아계 독일 작가들은 독일의 독자와 학계에 유익한 정보를 제공하는 방식으로 모국을 담아낸다.

20) Yoko Tawada, “Ich wollte keine Brüce schlagen”, Aber die Mandarinen müssen heute Abend noch geraubt werden (Tübingen: Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 1997), p. 65.

21) Tawada.

22) 코이란, 「Von Formen der Erinnerung zum postmemorialen Gedächtnis in ausgewählten Texten von Anna Kim」, 154쪽 및 이후 내용 참조.

23) 코이란, 158쪽.

24) 코이란, 154쪽.

25) Anna Kim, Die gefrorene Zeit (Graz: Literaturverlag Droschl, 2008), p. 32.

26) Kim, Die gefrorene Zeit, p. 33.

27) Anna Kim, Invasionen des Privaten (Graz: Literaturverlag Droschl, 2011), p. 34. 참조.

28) Kim, Invasionen, p. 35.

29) 함수옥, 「Transgenerationelle Traumatisierung durch den Kolonialismus: Anna Kims Anatomie einer Nacht」, 『독어독문학』 54(4), 2013, 219-234쪽.

30) Kim, Invasionen, p. 104.

31) Kim, p. 32.

32) 코이란, 「Von Formen der Erinnerung zum postmemorialen Gedächtnis in ausgewählten Texten von Anna Kim」, 166쪽.

33) 안나 김의 소설 『위대한 귀향』은 연구 논문에는 ‘대귀향’으로 옮겨졌으나 옮긴이는 위대한 귀향으로 옮겼다. 이 귀향은 실은 대규모로 이루어지는 ‘거대한’ 귀향이기도 하고 디아스포라 주체의 선택과 의지가 개입되는 ‘위대한’ 귀향이기도 하다. 북송을 선택하는 자이니치들, 한국으로 다시 돌아오는 입양인들의 서사가 겹쳐지는 방식이라서 역자는 이 귀향의 아이러니를 살리기 위해 ‘위대한’으로 번역했다.―옮긴이 주

34) 역사학자 테사 모리스스즈키의 학술 작업과 연구도 안나 김이 소설의 주제를 선정하는 데 영감을 주었다고 그녀는 『사실과 허구 사이』 69쪽에서 설명한다.

35) Tessa Morris-Suzuki, “Freedom and Homecoming: Narratives of Migration in the Repatriation of Zainichi Koreans to North Korea”, In Diaspora Without Homeland. Being Korean in Japan, edited by Sonia Ryang and John Lie (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2009), p. 40.

36) Kim, Zwischen Fakt und Fiktion, p. 72..

37) Christina Guenther, “Asia in the Austrian Imaginary: Anna Kim’s German Transcription of Korean History in Die große Heimkehr”, Journal of Austrian Studies 55(1), 2022, p. 3.

38) 코이란, 「Von Formen der Erinnerung zum postmemorialen Gedächtnis in ausgewählten Texten von Anna Kim」, 175쪽.

39) Guenther, “Asia in the Austrian Imaginary”, p. 20.

40) Kim, Zwischen Fakt und Fiktion, p. 74.

41) Kim, p. 75.

42) Kim, p. 73 및 이후 내용 참조.

43) Kim, p. 65 및 이후 내용 참조.

44) 박인원, 「’고향’에 대한 탐색: 안나 킴의 『대귀향』에 그려진 재일조선인 귀국사업」, 《카프카 연구》, 41, 2019, 134쪽.

45) Anna Kim, Die große Heimkehr (Berlin: Suhrkamp, 2017), p. 96.

46) 예를 들어 한국전쟁이 두 번 이상 언급되는데, 대니 어머니의 삼촌이 한국전쟁에서 실종된 경우 등이다. Anna Kim, Die große Heimkehr (Berlin: Suhrkamp, 2017), p. 96.

47) Kim, Geschichte eines Kindes, p.106.

48) 최윤영, 「인종의 가시성과 고독: 안나 김의 『어느 아이 이야기』 분석을 중심으로」, 《독어독문학》 164, 2022, 253쪽.

49) 최윤영, 「인종의 가시성과 고독」, 263쪽.

50) Kim, Zwischen Fakt und Fiktion, p. 101.

번역정보

번역 : 정은귀

(영 → 한)